Kurz analysiert

Public Engagement heißt: Die Wissenschaft und Bürger*innen sind in einem Austausch. Genauso wie die Verantwortlichen innerhalb des Feldes. Das hilft die Wissenschaft voranzubringen. Zudem bekommen Bürger*innen dadurch nicht nur ein besseres wissenschaftliches Verständnis, sondern ihre Fragen und Ideen finden Gehör. Public Engagement ist daher mehr als nur die Kommunikation von Wissen. Es ist ein Austausch, der stattfindet. Leider nimmt die Wissenschaft in Deutschland dieses Potential nicht ausreichend wahr. Viele verstehen die Grundsätze des Public Engagements nicht. Letztlich braucht es daher einen Kulturwandel.

Verstehen In Public Engagement steckt viel Potential. Dafür notwendig ist es diesen Ansatz erst einmal zu verstehen. Was ein grundlegendes Verständnis von Public Engagement ausmacht.

Public Engagement ist in der universitären Landschaft Deutschlands noch wenig verbreitet, denn es fehlt ein grundlegendes Verständnis von Public Engagement. Dieses Verständnis ist wichtig, um Public Engagement (PE) zu etablieren. Was macht ein grundlegendes Verständnis von Public Engagement aus? Und warum ist es aktuell wichtiger, richtig zu verstehen, welches Potential in Public Engagement steckt – wichtiger, als lediglich partizipative Formate zu kennen. Die folgenden Abschnitte geben darauf eine Antwort.

Public Engagement ist Austausch und Kollaboration

Wir verstehen Public Engagement als Ansatz, das auf Kollaborationen, Austausch und Dialog beruht. Dies alles findet sowohl mit der Öffentlichkeit als auch unter den Menschen, die in dem jeweiligen Feld arbeiten, statt. Wie zum Beispiel den Direktor*innen von Institutionen, Funding Partner*innen, Stakeholder, Wissenschaftler*innen und Communication Professionals.

Neben Professionals sind vor allem Forschende im Austausch mit der Öffentlichkeit. Kommunizieren sie ausschließlich ihre Forschung ist das die bekannte Wissenschaftskommunikation. Dabei geht es um die ausschließliche Kommunikation von Forschung beispielsweise auf Social Media, durch Podcasts oder Vorträge. Ein Dialog mit der Öffentlichkeit findet dabei wenig statt. Dialog wird hier eher so verstanden, dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, Fragen zu den Inhalten dieser Kommunikation zu stellen.

WissKomm ist ein Teil von Public Engagement

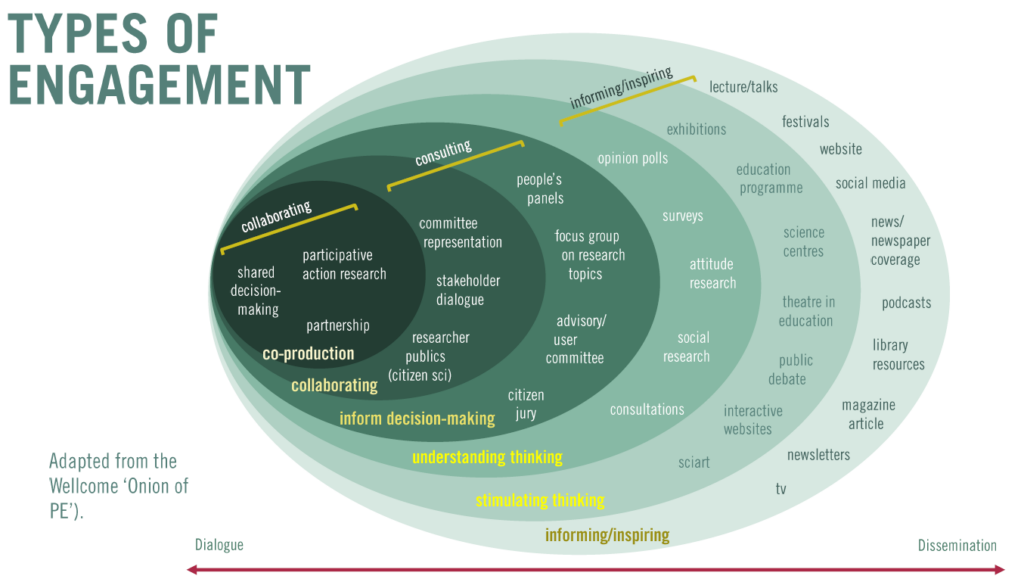

Nach unserer Auffassung ist die übliche Wissenschaftskommunikation ein Teil von PE: Mit viel monodirektionaler Kommunikation von Inhalten und wenig „Engagement“ mit der Öffentlichkeit. In der Abbildung „Types of Engagement“ sieht man anschaulich den skizzierten Aufbau des PEs.

Quelle: Berlin School of Public Engagement and Open Science, adaptiert vom Wellcome „Onion of PE“

Defizite in der Vermittlung

Derzeit ist in Deutschland das „Defizitmodell“ in der Wissenschaftskommunikation der Standard. Auch wenn es viele Versuche gibt, die Verständlichkeit und Anschaulichkeit bei der Vermittlung von Forschung an die Öffentlichkeit zu verbessern, bleibt der Ansatz gleich: Es gibt Wissensdefizite. Zudem finden Interaktionen und ein Dialog mit der Öffentlichkeit selten statt, auch wenn das immer wieder als Ziel ausgegeben wird. Doch für gute Forschung ist es ist wichtig, dass sich die Betroffenen von Forschungsthemen mit den Wissenschaftler*innen austauschen. Dadurch können sie ihre Ansichten oder Themen äußern, die auch den Wissenschaftler*innen nutzen.

Public Engagement dient dem Gemeinwohl UND der Forschung

Oft ist es so, dass Forschende ausschließlich in ihrer Wissenschafts-Bubble agieren. Sie übersehen so die Probleme, Themen oder gar Lösungen, die Betroffene aus der Gesellschaft in dem jeweiligen Forschungsbereich haben. Public Engagement – speziell der Dialog und Austausch kann diesem Defizit entgegenwirken. Die Öffentlichkeit profitiert davon, indem die Wissenschaft eher ihre Belange bei der Forschung mitberücksichtigt. Die Forschung wird damit gesellschaftsorientiert. Gleichermaßen profitiert die Forschung durch diesen Austausch und Input.

Im Allgemeinen dient Public Engagement dem Gemeinwohl UND der Forschung. Public Engagement ist sowohl Werte als auch demokratieorientiert. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass Praktiker*innen die Breite der Gesellschaft ansprechen. Denn: Meistens erreichen die üblichen Formate der Wissenschaftskommunikation nur die Menschen, die sich sowieso für die Wissenschaft interessieren. Doch auch weniger wissenschaftsaffine Menschen, unterrepräsentierte oder marginalisierte Gruppen profitieren vom Public Engagement. Nicht nur weil das Engagement mit ihnen hilfreich für eine funktionierende Demokratie ist. Sondern, weil auch die Kommunikation und der Austausch mit weniger wissenschaftsaffinen Menschen neue Perspektiven für die eigene Forschung eröffnen können.

Direktor*innen brauchen PE-Verständnis

Diese Vorteile des Public Engagements sollte jede*r Beteiligte in Wissenschaft und Forschung kennen. Nicht nur diejenigen für die Gesellschaft, sondern auch dass es Benefits für die Institution mit sich bringt. Durch Public Engagement kann sich die Reputation einer Einrichtung erhöhen. Denn Forschende, die im Kontakt mit der Gesellschaft sind, befinden sich in der Öffentlichkeit. Sie können durch ihr Engagement Aufmerksamkeit erlangen und die Forschung besser machen.

Das sollten genauso Direktor*innen verstehen. Damit sie PE wertschätzen, fordern und dazu motivieren. Denn oft ist es laut NCCPE so: „PEPs – in common with many other professional services staff – are often in marginal roles and their contribution is often not clearly valued or understood.” (NCCPE, 14) Erst durch ein Verständnis entwickeln Praktiker*innen eine optimale Strategie sowohl für die Einrichtungen als auch das PE Projekt und wissen welche Formate sich eignen.

Nachhaltiges Engagement durch ständigen Dialog

Letztlich braucht es in Deutschland einen Kulturwandel – einen Change of Mindset: Public Engagement ist das umfassende Feld, der „Umbrella Term“, der auch die herkömmliche Wissenschaftskommunikation beinhaltet. Denn neben der Kommunikation geht es um vielmehr: den Dialog und Austausch, den Praktiker*innen kontinuierlich aufrechterhalten sollten. Nur dann kann sich nachhaltig ein Engagement etablieren.

Anmerkung

Hilfreich für ein grundlegendes Verständnis ist der Kodex, welcher die Berlin School of Public Engagement and Open Science initiierte. Interessierte entwickeln diesen aktuell. Jede*r ist eingeladen mitzumachen und seine Vorstellungen einzubringen.

Bleibe auf dem Laufenden.

Unsere Artikel helfen dir bei der Wissenschaftskommunikation oder im Public Engagement? Du willst sie auf keinen Fall verpassen? Melde dich am besten bei unserem Newsletter an. Wir spammen auch nicht, versprochen.